sábado, 12 de julho de 2025

Um canto para a revolução

quarta-feira, 20 de novembro de 2024

O que rola na produção do conhecimento e no ensino de Sociologia?

sábado, 9 de novembro de 2024

Lançamento do Podcast: Mergulho na Sociologia – Episódio 1: O nascimento da sociologia e as formas de conhecimento

É com muita satisfação que apresento a vocês o Mergulho na Sociologia, nosso novo podcast no Canal do Professor Martin! Este projeto foi criado para explorar de maneira acessível e profunda os temas e conceitos da Sociologia, contribuindo para uma compreensão mais ampla das dinâmicas sociais que nos cercam.

quarta-feira, 17 de julho de 2024

O preço do amanhã! Já assistiu este filme?

Cara, esse filme é demais! Imagina um mundo onde o tempo da sua vida é a moeda, num futuro onde o tempo substituiu o dinheiro, os ricos vivem pra sempre, enquanto os pobres lutam todo dia pra ganhar mais um pouquinho de tempo. No filme o ator principal luta contra a morte porque ganhou tempo extra de um doador misterioso, que está sendo perseguido. Depois ele passa a ser perseguido por ter adquirido mais tempo de forma irregular, mais de um século!

Com essa quantidade de tempo, ele se vê numa nova realidade. Ele começa a desafiar as regras dessa sociedade, onde ter tanto tempo é raro e perigoso. Conforme ele explora esse novo mundo, surgem confrontos e reviravoltas, testando sua coragem e força de vontade. Mas, à medida que descobre o que realmente significa viver eternamente, ele começa a se perguntar se essa vida eterna é tão legal assim. A luta por justiça, significado e liberdade se intensifica, revelando que o tempo, apesar de ser uma moeda valiosa, pode ser uma maldição."O Preço do Amanhã" é perfeito pra gente dar uma olhada pelas lentes dos sociólogos clássicos como Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. O filme aborda desigualdade, opressão e estrutura social, e essas temáticas podem ser analisadas sobre a lupa desses teóricos.

Mas primeiro veja o trailer do filme:

No filme, o tempo é uma metáfora pro capital. Os ricos acumulam tempo e vivem pra sempre, enquanto os pobres trabalham duro pra sobreviver. Isso reflete a crítica de Marx ao capitalismo, onde a burguesia (classe dominante) acumula riqueza à custa do proletariado (classe trabalhadora). Os trabalhadores, tipo o Will, estão alienados do produto de seu trabalho e da sociedade. Eles vivem lutando pela sobrevivência, sem controle sobre seu tempo, que é controlado pelos ricos. A luta do Will e da Sylvia pra redistribuir o tempo e derrubar o sistema opressor é como a revolução proletária de Marx, onde os trabalhadores se levantam contra os capitalistas pra criar uma sociedade mais justa.

A sociedade do filme é cheia de anomia, falta de normas e valores comuns. A desigualdade extrema cria uma sociedade disfuncional sem coesão social. Durkheim achava que a divisão do trabalho devia promover solidariedade social. No filme, a divisão é tão desigual que em vez de unir, causa fragmentação e conflito. O suicídio do cara rico que doa seu tempo pro Will é um exemplo da desconexão moral. Ele tá tão alienado e sem propósito que escolhe acabar com a própria vida, mostrando o impacto negativo da desigualdade extrema na moralidade e coesão social.

A sociedade do filme é super racionalizada, com um sistema burocrático rigoroso que controla o tempo de cada um. Weber falou sobre como a racionalização pode aprisionar as pessoas num sistema impessoal e opressor. A dominação legítima, ou autoridade, é evidente no controle que a elite exerce sobre o tempo. Eles têm o poder, enquanto os outros são subjugados. Isso lembra a autoridade tradicional e racional-legal de Weber. A vida eterna dos ricos não leva à felicidade. Pelo contrário, há um desencantamento com a vida, um tema central nas obras de Weber sobre como a racionalização e a modernidade podem levar à perda de sentido e propósito.

"O Preço do Amanhã" é um retrato distópico onde as ideias desses clássicos da sociologia se entrelaçam, mostrando a luta de classes e a necessidade de revolução pra superar a opressão capitalista, demonstra a anomia e a falta de solidariedade resultante de uma divisão do trabalho super desigual, e reflete a racionalização extrema e a dominação burocrática, além do desencantamento com a vida moderna. Esse filme é uma opção muito interessante para compreender alguns pontos das teorias sociológicas, então, se liga e assiste "O Preço do Amanhã", e se você chegou até aqui merece um prêmio, clique aqui e assista o filme completo no meu canal. Vai abrir sua mente!

quinta-feira, 27 de junho de 2024

O trabalho moldou a humanidade e hoje molda o mundo

terça-feira, 25 de junho de 2024

O que é socialização e como ela acontece no nosso dia a dia

segunda-feira, 6 de maio de 2024

Cidade do futuro, cidade mais democrática

quarta-feira, 1 de maio de 2024

Origens e Significado do Dia do Trabalho

segunda-feira, 22 de abril de 2024

A cidade empresa ou cidade capitalista, uma análise sociológica

Quando uma cidade planeja grandes eventos para atrair o capital, ocorrem grandes mudanças. Mas que mudanças são essas? Elas melhoram as condições sociais da cidade?

Os megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo de futebol e os Jogos Olímpicos, costumam ser celebrados como momentos de glória e união nacional. No entanto, por trás dessa aparente festa, há uma série de questões sociais, econômicas e territoriais que frequentemente passam despercebidas pela grande mídia.

Durante os megaeventos, essa lógica atinge seu ápice, transformando a cidade em uma "cidade de exceção", onde as regras do jogo são ditadas pelos empresários e os interesses comerciais prevalecem sobre as necessidades da população local. A implementação de legislações específicas e a privatização de espaços públicos exemplificam essa dinâmica, que muitas vezes resulta em remoções forçadas e marginalização de comunidades inteiras.

Um exemplo marcante dessa realidade foi a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, onde milhares de pessoas foram deslocadas para a chamada "Cidade de Lata", longe dos olhos dos turistas, em condições desumanas e sem apoio do Estado.

No contexto brasileiro, as preparações para os megaeventos revelaram problemas similares, com remoções de comunidades inteiras e alterações na legislação para atender aos interesses dos investidores. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, entregou sua área portuária a um consórcio empresarial, evidenciando a submissão do espaço urbano aos ditames do mercado.

Diante dessas análises, torna-se claro que os megaeventos esportivos não são apenas sobre esportes, mas também sobre negócios. Eles deixam marcas profundas e duradouras nas cidades-sede, reconfigurando não apenas a paisagem urbana, mas também o acesso aos espaços públicos e o perfil socioeconômico da população. Portanto, é fundamental questionarmos as narrativas dominantes sobre os megaeventos e considerarmos suas consequências sociais e políticas. Somente assim poderemos construir cidades mais justas e inclusivas, onde os interesses da população prevaleçam sobre os interesses do mercado.

Para ler o texto completo que estamos estudando clique aqui!

FONTE: OLIVEIRA, Luiz Fernandes; COSTA, Ricardo Cesar Rocha. Sociologia para jovens do século XXI: manual do professor. Rio de Janeiro: Imperial/Novo Milênio.2016.

quinta-feira, 18 de abril de 2024

A Importância do Pensamento de Karl Marx na Compreensão da Sociedade

Um canto para a revolução

O processo de independência na América Latina não foi um evento singular, mas um complexo mosaico de lutas, ideais e figuras que moldaram o ...

-

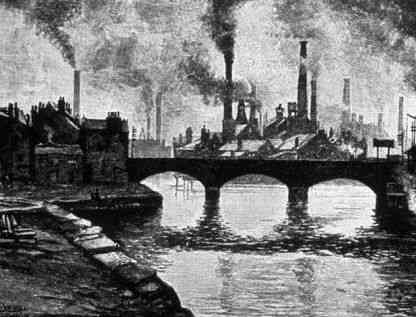

N o século XIX, a Europa testemunhou uma época de transformações profundas que moldaram o curso da história. Na Inglaterra, a Era Vitoriana ...

-

Em qualquer sociedade, seja ela simples ou complexa, os indivíduos interagem seguindo certas regras e normas, formando assim um grupo. A Soc...

-

Neste vídeo, mergulhamos no mundo da adolescência, explorando as mudanças, dúvidas e desafios que marcam essa fase tão emblemática da vida. ...

.png)

.png)